AVVIA UNA MEDIAZIONE: PER AVVIARE UN PROCEDIMENTO OCCORRE PRESENTARE UNA SPECIFICA ISTANZA.

AVVIA UNA MEDIAZIONE

Con il Decreto del 01 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 07 agosto 2023, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze modificano il decreto legislativo n. 28/2010 sugli incentivi fiscali nell’art. 20 disciplinando la procedura e le modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta e la determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

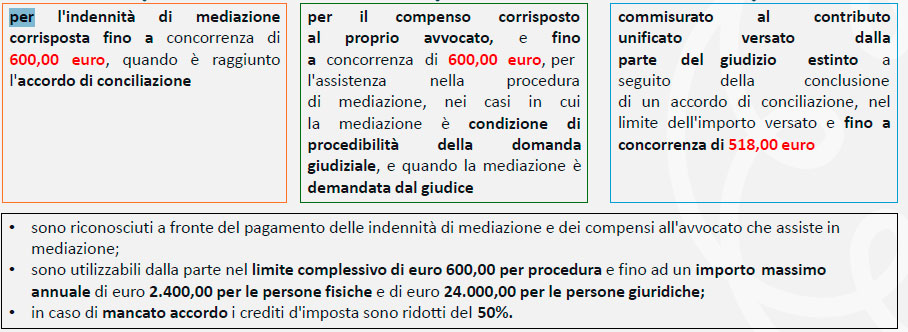

Dal 1° luglio 2024, le parti coinvolte in una procedura di mediazione civile possono beneficiare di specifici crediti d’imposta legati ai costi sostenuti per l’indennità di mediazione e per l’assistenza legale.

Per usufruire di questi crediti d'imposta, le parti devono presentare una domanda tramite l'apposita piattaforma online del Ministero della Giustizia, vediamo quindi la procedura da seguire.

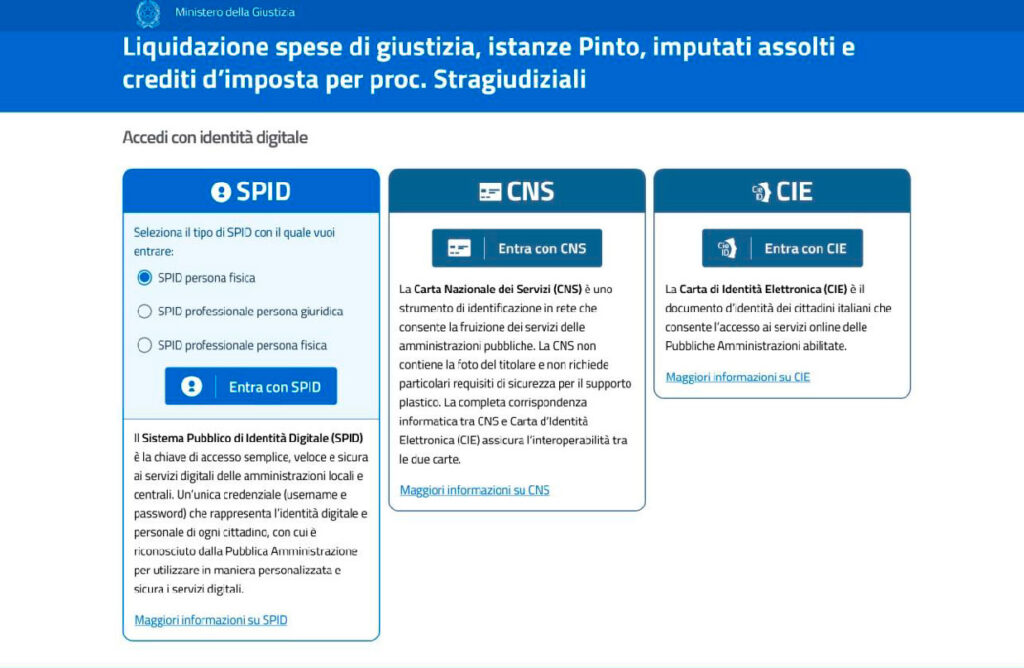

La domanda per richiedere il credito d’imposta va presentata tramite il Portale online Isg.giustizia.it fornito dal Ministero della Giustizia accedendo con gli attuali sistemi di identità digitale.

Una volta entrati nel portale con le credenziali SPID, CIE o CNS, occorre registrarsi e selezionare l’icona “istanza credito d’imposta”.

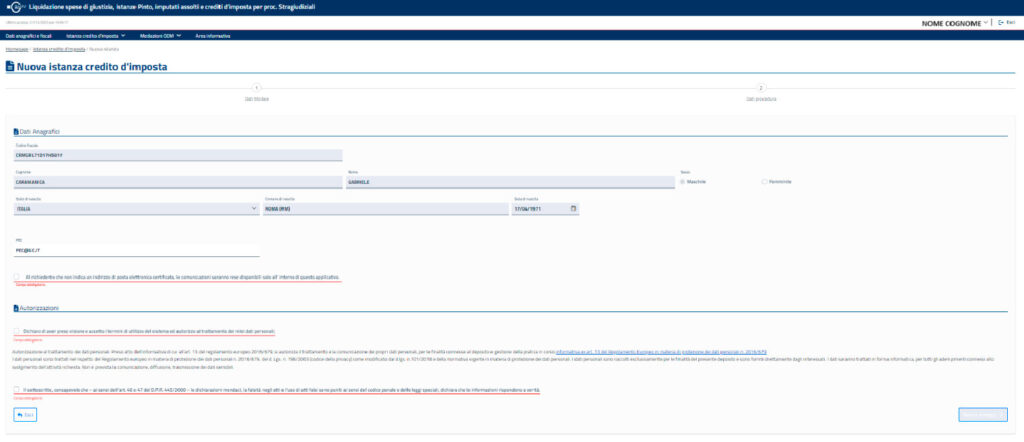

Entrati nel form, bisogna selezionare, nella barra in alto, “istanza credito imposta” e caricare “Nuova istanza”. Quindi, selezionare per chi si inserisce l’istanza.

Il Portale chiede espressamente di inserire l’indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nell'apposita area riservata della piattaforma.

Date tutte le autorizzazioni, è necessario salvare e proseguire.

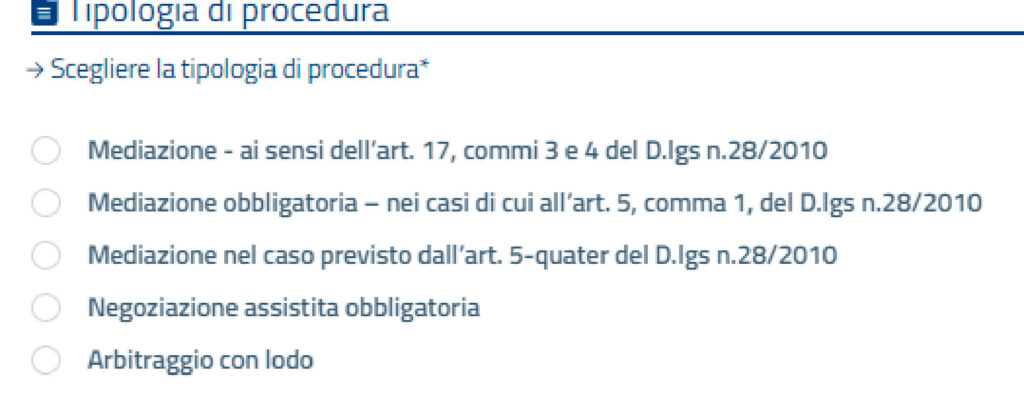

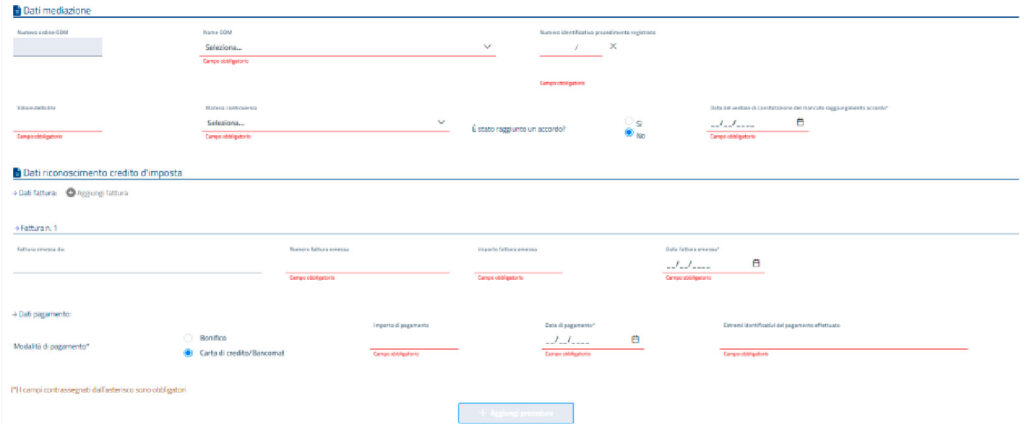

In seguito, bisogna scegliere la tipologia di procedura, i dati della mediazione e i dati di riconoscimento del credito d’imposta.

In caso di Mediazione - ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 4 del D.lgs n.28/2010 si avranno le seguenti sezioni:

È possibile inserire più fatture per procedura, selezionando l’apposito pulsante Aggiungi fattura.

Una volta indicati i dati obbligatori minimi (segnati da asterisco (*) e la scritta campo obbligatorio in rosso), si abiliterà il pulsante Aggiungi Procedura per registrare la procedura e visualizzarla nella tabella in alto.

Terminata la compilazione dei dati richiesti, si seleziona il tasto Salva e Invia istanza, il sistema registra i dati e porta l’istanza nello stato di IN ATTESA DI VALIDAZIONE.

La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta di cui sopra, a pena di inammissibilità, è presentata online tramite l'apposita piattaforma entro il 31 marzo 2025.

Ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta di cui al presente capo, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 20, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 28 del 2010. Il Ministero, entro il 30 aprile 2025, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1, in relazione a ciascuna delle richieste.

Il credito d'imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa

I crediti di imposta, riconosciuti in conformità al presente decreto, sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 8, comma 2, e 11, comma 3, del presente decreto tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

Il credito d’imposta per la mediazione civile è un’agevolazione fiscale riconosciuta alle parti che partecipano a una procedura di mediazione. Copre parzialmente o totalmente i costi dell’indennità di mediazione e dell’assistenza legale, fino a determinati limiti.

Possono fare richiesta le parti coinvolte in una mediazione civile avviata dopo il 30 giugno 2024, purché abbiano sostenuto i relativi costi e abbiano documentazione fiscale adeguata.

La richiesta deve essere inviata online tramite il Portale Isg.giustizia.it, utilizzando un’identità digitale SPID, CIE o CNS.

La domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo 2025 tramite la piattaforma online.

L’art. 9, D.lgs 28/2010 testualmente prevede: “1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.

Sotto il profilo soggettivo, pertanto, si può senz’altro affermare che con la riforma Cartabia si sia sgombrato il campo da ogni dubbio in ordine al novero dei soggetti tenuti al segreto, dal momento che l’ambito in parola è stato espressamente esteso a tutti coloro che in qualche modo abbiano a che fare con il procedimento di mediazione, come, ad esempio, il consulente tecnico eventualmente nominato dall’Organismo su richiesta delle Parti, i consulenti di parte che presenzino agli incontri di mediazione, coloro i quali partecipino ai fini della pratica forense, etc.

Sotto il profilo oggettivo, di ben più rilevante interesse, la normativa in vigore appare in effetti altrettanto chiara.

Infatti, secondo il co. 1 del citato art. 9, l’obbligo gravante durante la procedura sui soggetti come sopra individuati riguarda “le dichiarazioni rese dalle parti” e “le informazioni acquisite durante il procedimento”.

L’ambito oggettivo del concetto di riservatezza appare quindi esattamente individuato dalla disposizione in esame.

Di conseguenza, non tutto quello che accade o viene dichiarato nel corso del procedimento di mediazione può considerarsi coperto da segretezza, dal momento che, diversamente opinando, il concetto stesso di verbalizzazione dell’incontro verrebbe ad essere svuotato di ogni reale significato: ben potranno quindi essere verbalizzate le circostanze di tempo, di luogo, le identità delle presenze all’incontro, gli accadimenti che vengano a verificarsi nel corso dell’incontro, etc.

Molto diverso si presenta l’aspetto relativo al merito della discussione. Come espressamente previsto dal citato art. 9, co. 1, D.lgs 28/2010, le posizioni prospettate dalle parti, le eventuali proposte e controproposte delle stesse, i riconoscimenti reciproci che dovessero avvenire nel corso della negoziazione, le motivazioni delle proposte o dei dinieghi, non possono che rientrare nell’area della riservatezza e quindi non possono che essere escluse dalla verbalizzazione.

In particolare, quanto alle proposte che una parte intenda avanzare nel corso della seduta, le stesse potranno essere verbalizzate solo con il consenso di tutte le parti, non potendo che rientrare le stesse nell’ambito delle “dichiarazioni rese dalle parti”.

A tale conclusione sembra debbano ricondurre argomenti tanto di ordine testuale quanto di ordine logico, prima ancora che giuridico.

Sotto il primo profilo, il richiamo al “consenso della parte dichiarante” è contenuto esclusivamente nel secondo comma della disposizione in esame, dedicato esclusivamente alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e pertanto, sotto il profilo soggettivo, non a caso rivolto al solo mediatore, unico soggetto abilitato ad interloquire con le parti ed i rispettivi legali per l’appunto all’interno delle sessioni separate.

Ma – al di là del richiamato dato testuale – non si vede come le eventuali proposte (o rinunce) formulate nel corso del procedimento possano considerarsi non rientranti nel novero delle dichiarazioni rese dalle parti e – quindi – delle informazioni acquisite durante il procedimento: chiunque, partecipante al tavolo della mediazione, sarebbe altrimenti libero di divulgare la proposta conciliativa avanzata da una delle parti ovvero la rinuncia alla quale la stessa si sia dichiarata disponibile, con conseguenze fin troppo immaginabili.

Il fatto che la parte dichiarante espressamente presti il consenso alla verbalizzazione della propria proposta potrebbe evidentemente risultare strumentale ad una “acquisizione di posizione”, per così dire, rispetto alla quale la controparte ben potrebbe vantare il diritto ad essere garantita dal principio di riservatezza.

Come ben noto a chi abbia pratica concreta con i procedimenti di mediazione, è frequente il caso in cui una delle parti (per il tramite del proprio legale) richieda al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata e non ritenuta congrua dall’altra parte, la quale, di conseguenza, si oppone a detta richiesta.

Ora, a prescindere dalla considerazione del fatto che nessuna disposizione contenuta nel D.lgs 28/2010 prevede espressamente un’ipotesi siffatta, sembra evidente che la proposta conciliativa in parola non possa essere riportata a verbale dal mediatore, proprio in quanto attinente al merito della controversia e, in quanto tale, coperta dall’obbligo di riservatezza, a meno che lo stesso non sia espressamente derogato da tutte le parti.

E non sembra affatto che il mediatore possa considerarsi esonerato dal vincolo di riservatezza “a richiesta” della sola parte dichiarante cosi come disposto dal successivo art. 10, dal momento che la disposizione da ultimo citata non può che essere inserita in un contesto successivo, quello giudiziale, che presuppone evidentemente l’esito negativo del tentativo di conciliazione.

Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, ai fini della verbalizzazione della proposta di conciliazione sembra assolutamente doversi considerare in ogni caso necessario il consenso di tutte le parti partecipanti alla mediazione. Solo le parti, tutte, potranno pertanto derogare al vincolo di riservatezza, consentendo al mediatore di verbalizzare la proposta conciliativa formulata da una di esse e ritenuta dall’altra non satisfattoria.

In conclusione, a suffragio di quanto precede, si consideri quanto disposto dall’art. 11, D.lgs 28/2010, co. 1, secondo cui “Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale”. Ebbene, non sembra casuale la circostanza che il co. 2 della medesima disposizione espressamente preveda che “Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento”.

“Impugnazione delibera assembleare del ….”

La mediazione aveva esito negativo e il Condomino evocava quindi in giudizio il condominio, producendo il verbale di mediazione e illustrando - soltanto nella domanda giudiziale - i motivi per i quali chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l’annullabilità e/o, comunque, l’illegittimità e l’invalidità della delibera suddetta. Il condominio convenuto si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le deduzioni attoree ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda e la conseguente tardività della impugnazione. Il convenuto eccepiva che l’attore aveva attivato la mediazione, chiedendo genericamente l’impugnazione della delibera, senza tuttavia specificare i motivi di impugnazione e i vizi della delibera, rendendo di fatto non assolta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 e, di conseguenza, tardiva l’impugnazione. La difesa del convenuto sosteneva infatti che l’istanza di mediazione fosse priva dei requisiti minimi per la sua validità, in spregio a quanto indicato dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 che specifica come la domanda di mediazione deve indicare “…..l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Il Tribunale di Roma, con la precitata sentenza, accoglieva la tesi difensiva del convenuto e dichiarava quindi improcedibile l’impugnazione della delibera, per i seguenti motivi:

Luigi Majoli

Luigi Majoli

Il Codice civile, come è noto, definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per esercitare l’impresa (art. 2555), con il logico corollario che l'azienda rappresenta lo strumento principale per lo svolgimento dell'attività economica dell'imprenditore e che i beni sono aziendali in quanto funzionalmente collegati all'esercizio dell'impresa.

Naturalmente, il proprietario del complesso di beni costituente l’azienda può cederne l’uso ad un diverso soggetto verso il pagamento di un corrispettivo, detto canone. Peraltro, non è necessario che il trasferimento comprenda la totalità dei beni costituenti il complesso aziendale, risultando sufficiente che abbia ad oggetto un’articolazione funzionalmente autonoma che al predetto complesso sia riconducibile (il ramo d’azienda).

Il contratto di affitto di azienda può essere utilizzato con riferimento a qualsivoglia tipologia di impresa e di attività economica: esempi tipici sono rappresentati dal settore alberghiero e da quello della ristorazione.

Va rilevato come, spesso, il contratto in parola venga utilizzato quale fase anticipatoria rispetto alla cessione definitiva dell’azienda: in tal modo, evidentemente, il proprietario potrà garantirsi un rendimento costante per un determinato lasso temporale, mentre l’affittuario avrà la possibilità di valutare concretamente la redditività dell’azienda.

L’affitto di azienda non trova, all’interno del Codice civile, una disciplina organica.

L’art. 2562 c.c. si limita, in effetti, a rinviare alle disposizioni di cui al precedente art. 2561 c.c., relative all’usufrutto di azienda. Pertanto, all’affitto di azienda potranno applicarsi le norme sull’affitto in generale e quelle sulla locazione, naturalmente laddove risultino compatibili con le poche disposizioni espressamente dedicate al contratto in oggetto. In presenza pertanto di una disciplina codicistica avente natura prevalentemente dispositiva, è di peculiare importanza che le parti predispongano clausole contrattuali particolarmente precise ed esaustive.

Ai sensi dell’art. 2557 c.c. “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta”. I patti di astensione dalla concorrenza per lassi temporali più ampi sono validi”. Con riferimento, invece, all’usufrutto o all’affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto (art. 2557, co. 4, c.c.). Peraltro, parte della giurisprudenza ha ritenuto la predetta disposizione applicabile in via estensiva anche all’affittuario; in altri termini, si è affermato che il divieto di concorrenza sussiste anche nei confronti dell’affittuario, successivamente alla scadenza del contratto di affitto.

L’affittuario dell’azienda, salvo che non sia diversamente stabilito dal contratto, a norma dell’art. 2558 c.c. subentra nei contratti già stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale e, ai sensi dell’art. 2561 c.c., è tenuto ad esercitare l’impresa sotto la ditta che la contraddistingue, al fine di dare continuità all’impresa e di evitare che l’affittuario svaluti o screditi il valore dell’impresa commerciale. L’affittuario pertanto, dovrà gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e con modalità tali da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, nonché le normali dotazioni di scorte, potendo incorrere, in caso contrario, nella condanna al risarcimento ovvero alla prestazione di garanzie (cfr. art. 1015 c.c.) o, infine, nella risoluzione del contratto per inadempimento.

Quanto alle forme, per il contratto di affitto dell’azienda non è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma solo ai fini della prova, della pubblicità e della opponibilità ai terzi.

A norma dell’art. 2556 c.c., infatti, il contratto di affitto di azienda deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, di talché lo stesso dovrà essere redatto per iscritto, con la forma dell’atto pubblico o di scrittura privata autenticata, a cui dovrà seguire, entro 30 giorni, la pubblicità presso il Registro delle Imprese.

Nell’ipotesi di mancata iscrizione si determinerà un duplice ordine di conseguenze: da un lato, una sanzione amministrativa (ex art. 2914 c.c. con riferimento alle imprese individuali ed ex art. 2630 c.c. per le imprese esercitate in forma societaria); dall’altro, la mancata produzione degli effetti giuridici: il contratto non iscritto nel Registro delle Imprese risulterà bensì valido tra le parti, ma non potrà essere opposto ai terzi, salva la prova che gli stessi ne abbiano avuto conoscenza.

Tutto ciò premesso, e trasferendo ora la nostra attenzione al versante processuale, occorre rilevare come la legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 (c.d. Riforma Cartabia) abbia previsto che la riforma del processo civile avrebbe dovuto estendere “…l’applicabilità della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda” (art. 1, co. 5, lett. r).

In effetti, il decreto legge n. 149 del 10 ottobre 2022 ha effettivamente modificato l’art. 657 c.p.c., relativo allo sfratto per finita locazione, prevedendo espressamente l’estensione della procedura di sfratto all’affitto d’azienda e al comodato di beni immobili; tuttavia, il successivo art. 658 c.p.c., relativo allo sfratto per morosità, è rimasto intatto: non si è prevista, in sostanza, l’estensione della procedura in parola all’affitto d’azienda e al comodato di beni immobili, il che ha comportato una situazione di contraddittorietà e di incertezza, tanto in dottrina quanto soprattutto in giurisprudenza, in ordine alla possibilità di applicazione in via interpretativa della procedura di sfratto per morosità all’affitto d’azienda.

Ora, muovendo dal presupposto rappresentato dal fatto che i procedimenti speciali sommari, categoria alla quale va ascritto a pieno titolo quello di convalida di sfratto, sono applicabili unicamente alle fattispecie espressamente previste, non potendosi dunque ricorrere all’analogia, alcuni Tribunali hanno ritenuto i contratti di affitto di azienda (o di ramo di azienda) esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 658 c.p.c., non convalidando, pertanto, lo sfratto intimato per morosità (ad es. Tribunale di Foggia, sez. II, 16 ottobre 2023; ma si veda anche, per una rappresentazione organica della problematica in parola, ”Orientamenti e prassi della Sezione nei procedimenti per convalida di sfratto”, Tribunale di Roma, maggio 2023).

Secondo una diversa interpretazione, l’art. 658 c.p.c. si applicherebbe a tutti i rapporti contrattuali indicati nell’art. 657 c.p.c., ai quali la c.d. riforma Cartabia ha aggiunto i contratti di affitto d’azienda. Sulla base di detto assunto, pertanto, diversi Tribunali hanno operato la convalida anche in caso di contratti di affitto di azienda (o ramo d’azienda), ritenendo applicabile tale procedura anche a tali casi (ad es. Tribunale di Verona, 11 luglio 2023, n. 3884; Tribunale di Nola, 13 novembre 2023, Tribunale di Milano, 18 dicembre 2023). Detta interpretazione “estensiva” invero appare conseguente alle posizioni giurisprudenziali che da tempo hanno sostenuto l’applicabilità del procedimento speciale dello sfratto per morosità anche nei confronti dell’affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono (rispettivamente: Cass. civ., 20 agosto 2015 n. 17008; Cass. civ., 8 agosto 1984, n. 4638; Trib. Milano 23 maggio 2003).

Si rammenta che l’art. 363 – bis c.p.c., anch’esso introdotto dalla Riforma Cartabia, rubricato "Rinvio pregiudiziale", al fine di assicurare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e di evitare la possibile insorgenza di liti, anche in ottica deflattiva del contenzioso, prevede che “Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378. Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti”.

In questo stato di cose, il Tribunale di Napoli, in applicazione della disposizione che precede, con ordinanza del 20 dicembre 2023, ha chiesto alla Corte di Cassazione di risolvere in via pregiudiziale la questione di diritto in parola, ossia di stabilire se, nei confronti dell’affittuario d’azienda, possa essere emessa l’ordinanza di sfratto per morosità nel pagamento dei canoni d’affitto, ex art. 658 c.p.c.

Con provvedimento adottato in data 13 febbraio 2024, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha ravvisato la sussistenza dei presupposti per la risoluzione della questione da parte della Corte di Cassazione ai sensi del menzionato art. 363 – bis c.p.c., trattandosi di questione necessaria per la definizione del giudizio davanti al Tribunale, suscettibile di porsi in numerosi giudizi e tale da presentare gravi difficoltà interpretative.

Giova peraltro rammentare che, nelle more, il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, nel quale si prevede la modifica del testo dell’art. 658 c.p.c. venga modificato, inserendo espressamente l’affittuario d’azienda tra i soggetti nei cui confronti può essere emessa l’ordinanza di sfratto per morosità.

Ora, chi intenda avviare un giudizio in materia di affitto di azienda (o di affitto di ramo di azienda) è preliminarmente tenuto ad esperire il tentativo di mediazione.

Infatti, l’affitto di azienda, ai sensi dell’art. 5, D.lgs 28/2010, rientra nel novero delle materie rispetto alle quali la mediazione si pone quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il che rappresenta, al di là dell’intento deflattivo perseguito dal legislatore, una notevole opportunità per le parti che si trovino ad essere coinvolte in una controversia in materia di affitto di azienda o di ramo di azienda, quella, cioè, di poter negoziare un accordo attraverso il quale evitare i costi, in termini di tempo e denaro, che dovrebbero altrimenti affrontare intentando un giudizio, oltretutto inevitabilmente caratterizzato da una notevole aleatorietà.

Le ragioni per le quali il legislatore ha optato per l’inserimento dell’affitto di azienda tra le materie assoggettate all’obbligo di mediazione appaiono chiare: si pensi, innanzitutto, al fatto che le imprese, per propria natura, producono (o dovrebbero produrre) profitti mentre, per converso, l’affitto dell’azienda fa sì che parte degli stessi venga ad essere trasferita al locatore. Di qui, inevitabilmente, l’evenienza – frequente nella pratica, come l’esperienza di mediazione insegna – di comportamenti non improntati a correttezza ovvero di malintesi, comunque potenziali fonti di conflittualità.

Conflittualità certamente inerente agli interessi economici in gioco, ma non di rado tale da investire profili più squisitamente attinenti al rapporto di fiducia originariamente sussistente tra le parti e successivamente incrinatosi a seguito di un determinato comportamento o di una determinata scelta. Ciò che spesso provoca reazioni sproporzionate, dando vita a vicende giudiziali estremamente complesse, lunghe e costose, che giustamente il legislatore mira a ridurre attraverso il ricorso alla mediazione civile, istituto che per le sue proprie caratteristiche consente certamente agli imprenditori coinvolti di concentrare l’attenzione sulle conseguenze giuridiche ed economiche del conflitto, offrendo innumerevoli opzioni di fuoriuscita dalla crisi. Si pensi alle ipotesi, tutt’altro che infrequenti nella pratica, in cui la mediazione riesca a favorire il recupero del rapporto di fiducia con conseguente conclusione di un nuovo contratto o rivisitazione di quello già intercorrente tra le parti mediate l’apposizione di elementi novativi di interesse comune.

Si consideri inoltre che per il tramite della mediazione è possibile pervenire ai medesimi risultati attingibili con il giudizio, ma beneficiando di alcuni fondamentali vantaggi: tempi ristretti e costi limitati, partecipazione effettiva sotto il profilo personale e quindi anche emozionale, possibilità di risoluzione, nell’ambito del singolo procedimento, di questioni controverse non facenti tecnicamente parte del contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda ma allo stesso strettamente collegate, possibilità, in sintesi, di addivenire ad una soluzione condivisa elaborata dalle parti stesse e dai rispettivi legali (e, naturalmente, dai propri consulenti tecnici di fiducia).

Il tutto, naturalmente, rammentando che l’accordo ha efficacia di titolo esecutivo, allo stesso modo della sentenza, e rammentando altresì il considerevole – e spesso determinante – vantaggio economico derivante dal regime fiscale di cui all’art. 17, D.lgs 28/2010 e dai benefici – in termini di crediti d’imposta riconosciuti alle parti di una mediazione dall’art. 20 del medesimo decreto legislativo.